阪南市で屋根の葺き替え工事|雨漏り原因の瓦のズレと谷樋を補修

街の屋根やさん岸和田店です♪

6月に入り、梅雨に入りましたね☔この時期は屋根からの雨漏りのお問い合わせ☎がとても増えてきます。雨漏りは止めるのが非常に難しく、N様邸でも雨漏りを繰り返していました。今回のように「天井にシミがある」「雨の音がポタポタ聞こえる」といったお悩みは、実は多くのご家庭で見られる現象です。今回N様邸では、一部の屋根の葺き替え工事をしました。同じようなお困りごとがある方は、ぜひこのブログを参考にしてみてくださいね。

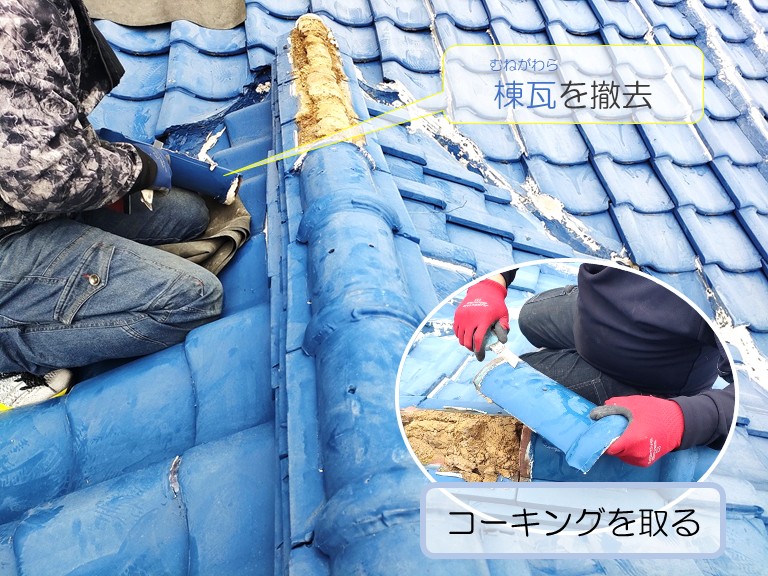

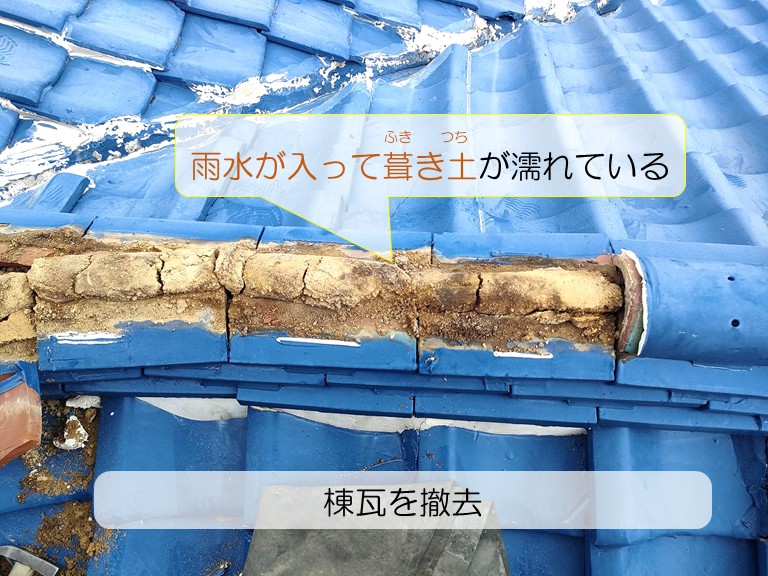

棟瓦の撤去から始めます

中の葺き土が湿っていました

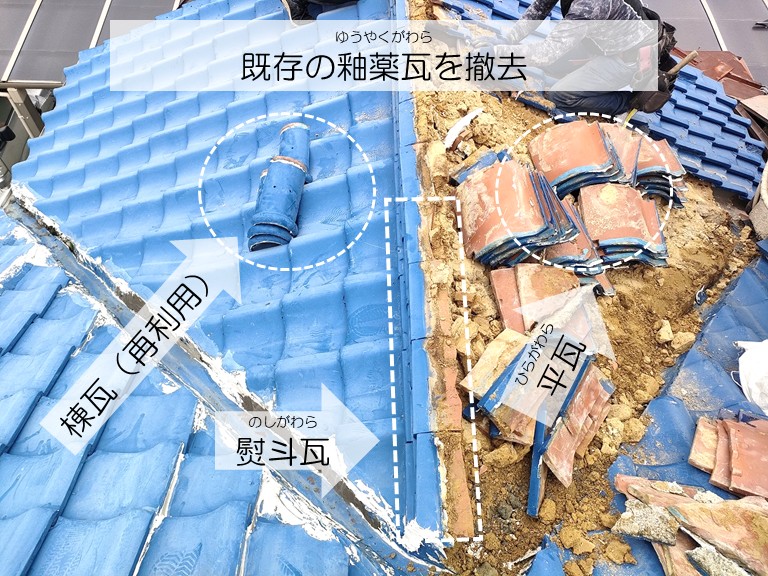

棟瓦と平瓦を撤去すると、濡れた葺き土が見えました。葺き土(ふきつち)とは、瓦の下に敷かれている土で、瓦を安定させる役割があります。

この葺き土が湿っていたということは、屋根の内部に雨水☔が入っていた証拠です。

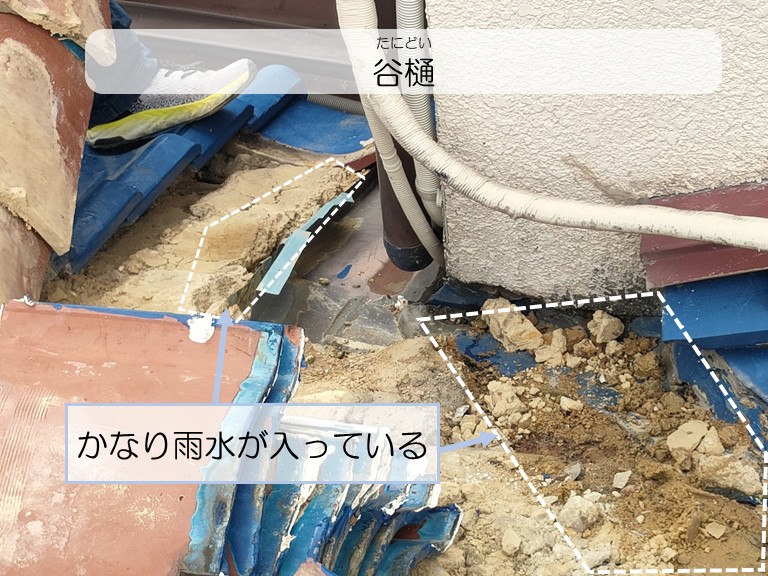

葺き土が流れた跡もありました

この部分は雨水が集中するため、劣化しやすく雨漏りリスクが高い場所です。

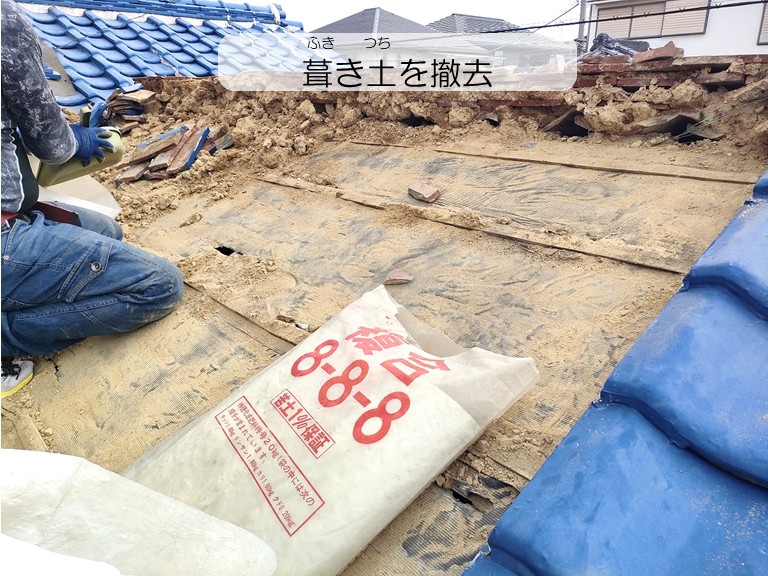

葺き土と桟木を撤去します

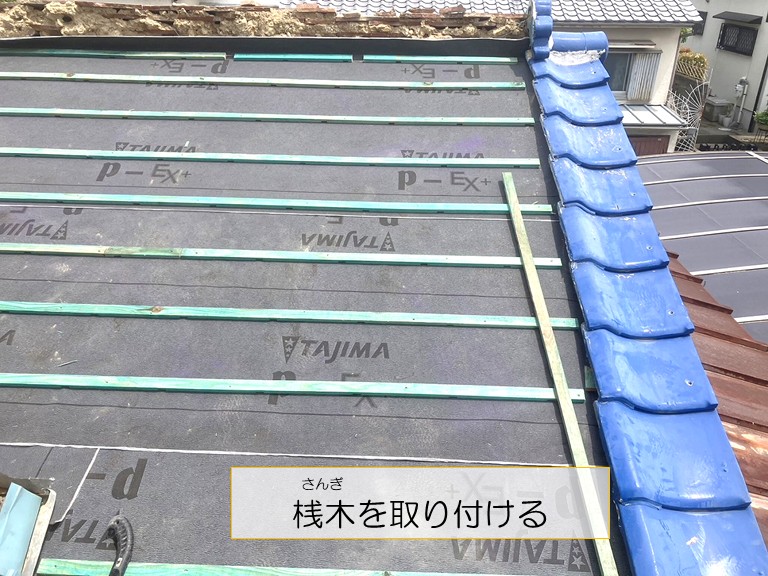

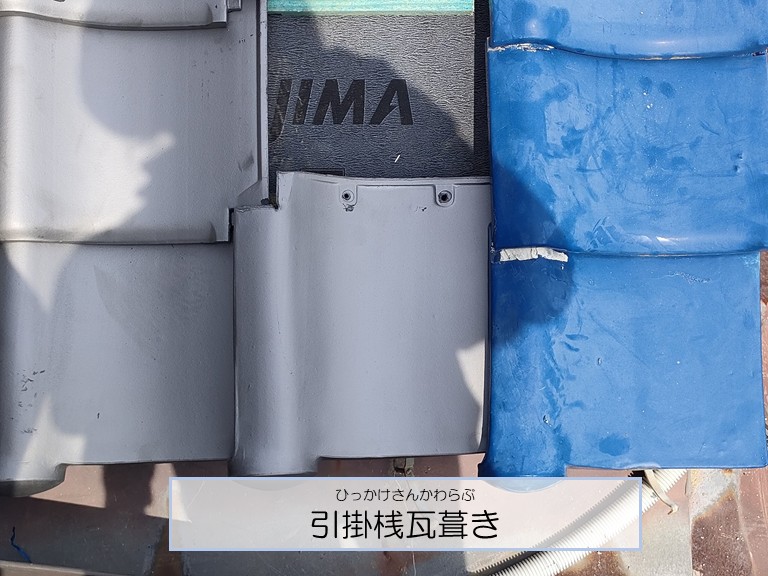

次に劣化してしまった葺き土と、瓦を引っかけて固定するための「桟木(さんぎ)」も撤去しました。桟木とは、瓦を屋根に固定するために使う横方向の細い木材のことで、屋根の下地に打ちつけて設置し、瓦がズレたり落ちたりしないように支える役目を持っています。昔の瓦屋根では、瓦の重みと葺き土で固定していたため桟木は使われないこともありましたが、現在主流の「から葺き(からぶき)工法」では、瓦をしっかりと釘で固定するために桟木が欠かせません。

袖瓦は残して葺き替えます

釉薬瓦・・・瓦の表面にガラス質のうわぐすり(=釉薬)をかけて焼いた瓦のこと。釉薬をかけることで、光沢があり、色あせにくく、雨にも強いのが特徴。赤、青、緑、黒などカラーバリエーションが豊富で、見た目も美しいため、長く人気があったが、最近は釉薬瓦の生産量が減っていて、特に昔の色に合わせた瓦は手に入りにくくなっている。また、釉薬瓦は重量があるため、屋根の軽量化や耐震対策の観点から敬遠されるケースも増えてきている。

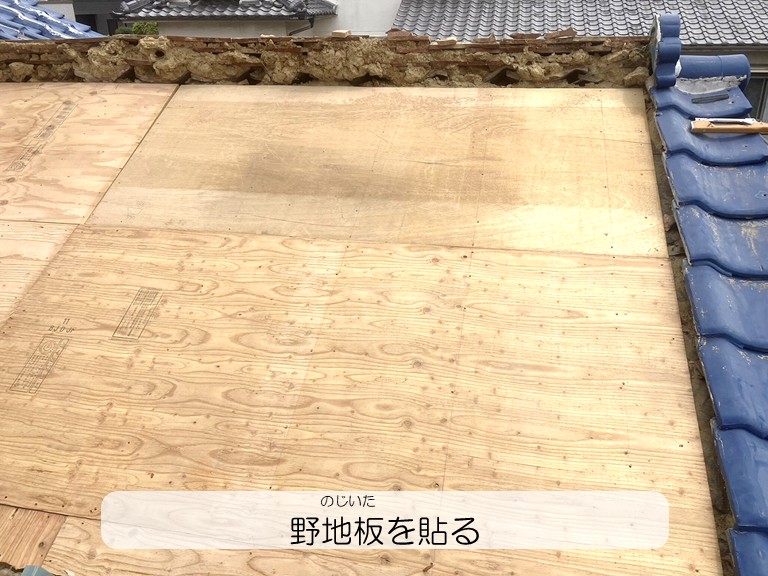

野地板・桟木とは!?

このように下地を新しくし、強化することで、屋根の長持ちにつながります。

野地板・・・屋根の一番下にある板状の下地材のことで、瓦やスレートなどの屋根材を支える“土台”のような存在。

屋根の下地を整える

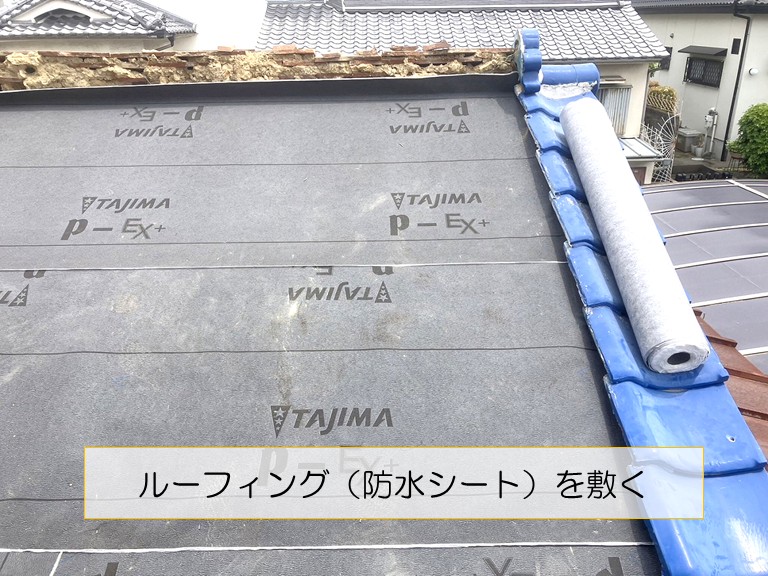

瓦を葺く前に、先ほどの野地板を貼ります。今回のN様邸のように、この野地板が傷んでしまうと、屋根材をきちんと支えることができず、瓦のズレやたわみ、雨漏りの原因になります。さらに野地板の上に防水シートを貼ってから桟木を設置します。防水シートは雨が入らないようにするための大切な工程で、屋根の命とも言える部分です。

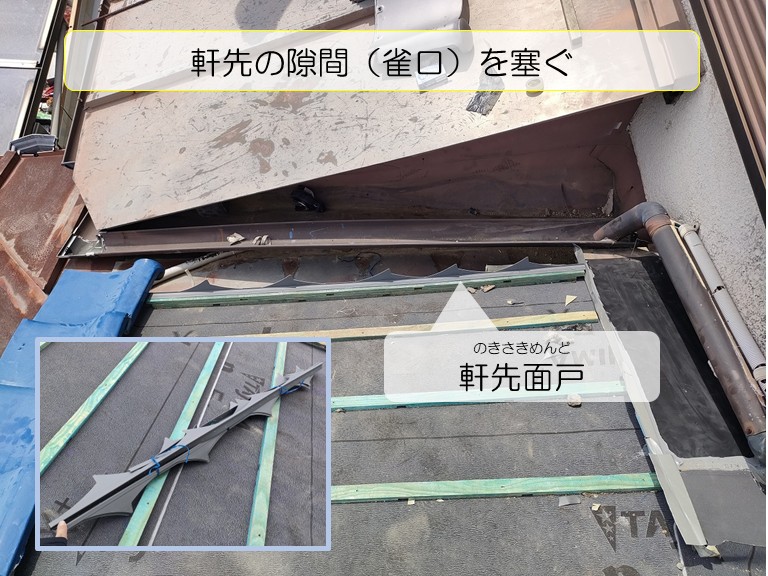

軒先の隙間を塞ぐ

瓦屋根の軒先(のきさき)には、瓦が湾曲していることで、瓦と屋根の下地との間に雀口と呼ばれる隙間ができてしまいます。昔は、この隙間を埋めるために「葺き土(ふきつち)」という粘土のような土を使っていました。しかし、最近では屋根を軽くするためや耐震性を高めるために、この葺き土を使わない「から葺き工法」が主流になっています。

そのため、葺き土があった頃と違って、軒先にどうしても隙間ができてしまうのです。この隙間をそのままにしておくと、鳥が巣を作ったり、風でゴミが入ったり、雨水が吹き込むリスクがあるため、現在では「軒先面戸(のきさきめんど)」という専用の部材や漆喰などを使って、しっかりと塞ぐ工夫がされています。

谷樋の補修

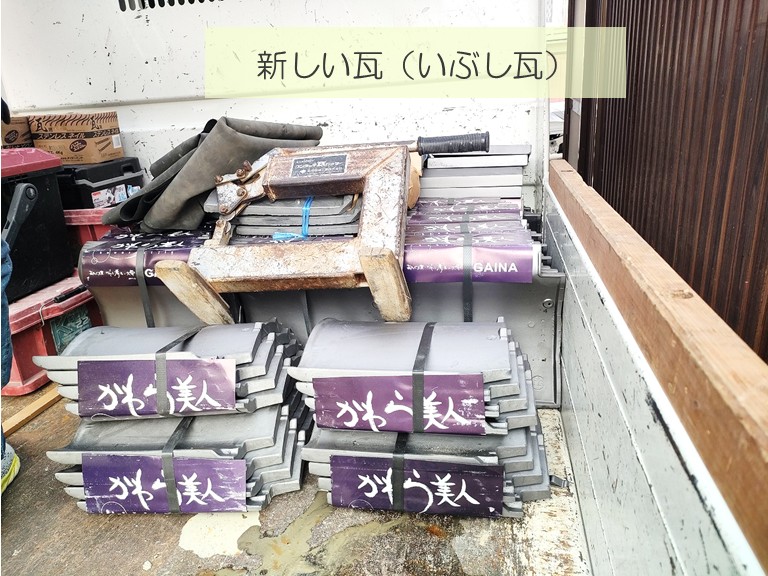

いぶし瓦を葺く

水糸(みずいと)というまっすぐな基準線を使い、水糸に沿って瓦を葺いていきます。

いぶし瓦・・・瓦を焼いたあと、釜の中でいぶして(燻して)仕上げた瓦のこと。この燻し作業によって、瓦の表面が独特の銀色~黒っぽい色合いになり、光の当たり方で色が変わるような渋くて美しい見た目が特徴です。釉薬(うわぐすり)を使った釉薬瓦と違い、自然な色合いが魅力で、日本の伝統的な家屋やお寺にも多く使われてきた瓦。

谷樋周りは袖瓦を使用

棟の積み直し

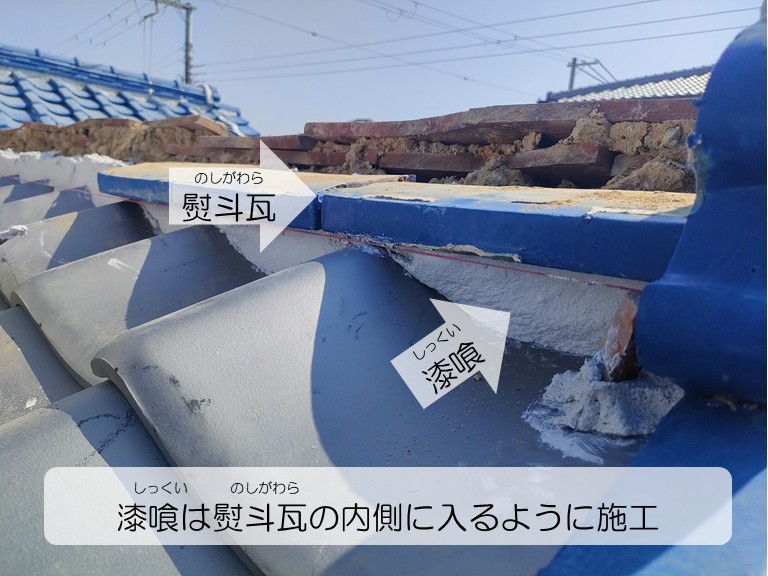

ズレていた「熨斗瓦(のしかわら)」をまっすぐに積み直しました。その際漆喰は、熨斗瓦の内側に入るように塗るのが正しい施工方法です。

熨斗瓦・・・屋根の一番高い部分(=棟〈むね〉)に積んで使う、平たい形の瓦のこと。まるで「のし紙」のように平らで長方形の形をしているため、「熨斗瓦」と呼ばれている。

谷樋周りは水が入りやすいため漆喰を塗る

シーリング充填

仕上げに、雨水が入り込みそうなすき間や接合部に、シーリング材を充填しました。シーリング材は、防水性のあるゴム状の材料で、屋根や外壁などのすき間をしっかりと埋めて水の侵入を防ぐ役割があります。特に谷樋(たにとい)まわりや瓦同士の取り合い部分などは、風雨の影響を受けやすいため、しっかりシーリング材を充填しました。

阪南市N様邸の工事はいかがでしたか?

屋根はなかなか普段見ることができない場所だからこそ、不具合に気づくのが遅れてしまいがちです。でも、今回のように「天井にシミができた」「瓦がズレてるかも」といった小さなサインでも、実は深刻な雨漏りに繋がっていることがあります。「うちも少し心配かも…」と思った方は、お気軽にご相談ください。

雨漏りでお困りの方はやまなか工務店にご相談ください!